Ayer fue el día D. Para los más jóvenes: el desembarco de

Normandía. No soy un entendido en cuestiones bélicas y sé de historia lo que

casi todo el mundo: poco. Ayer recordé un viaje, allá por agosto de 2016, que

recorrió alguna de las playas en las que se produjo el desembarco aliado. Yo,

que tengo más cultura cinematográfica que de otro tipo, recordé algunas de las

películas que he visto al respecto. Sobre todas ellas, destacan los primeros

minutos de Salvar al soldado Ryan

(Steven Spielberg, 1998), estremecedores, como si estuvieras allí. El resto de

la película está bien, pero tras esos minutos es imposible que el ritmo no

decaiga. Paseamos largamente por la playa Gold hasta que se hizo de noche: se

conservan restos del desembarco. Al día siguiente fuimos al Cementerio americano.

Ayer fue el día D. Para los más jóvenes: el desembarco de

Normandía. No soy un entendido en cuestiones bélicas y sé de historia lo que

casi todo el mundo: poco. Ayer recordé un viaje, allá por agosto de 2016, que

recorrió alguna de las playas en las que se produjo el desembarco aliado. Yo,

que tengo más cultura cinematográfica que de otro tipo, recordé algunas de las

películas que he visto al respecto. Sobre todas ellas, destacan los primeros

minutos de Salvar al soldado Ryan

(Steven Spielberg, 1998), estremecedores, como si estuvieras allí. El resto de

la película está bien, pero tras esos minutos es imposible que el ritmo no

decaiga. Paseamos largamente por la playa Gold hasta que se hizo de noche: se

conservan restos del desembarco. Al día siguiente fuimos al Cementerio americano.

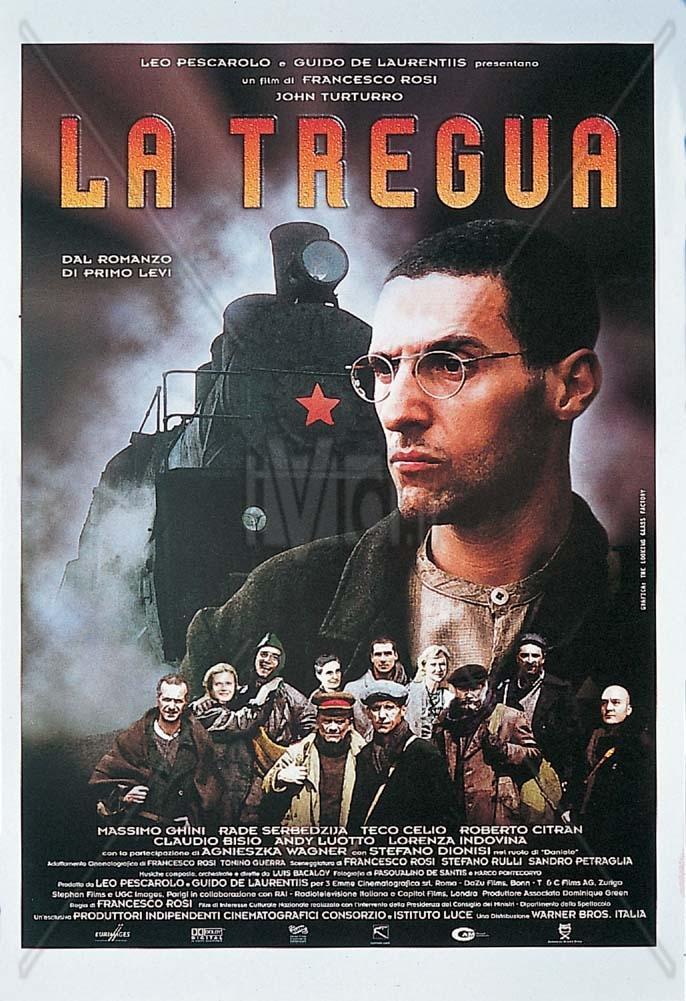

Hoy he visto La tregua (Franceso

Rosi, 1997), que narra muy libremente el segundo texto de la llamada

Trilogía de Auschwitz, y que sigue a Si

esto es un hombre y antecede a Los

hundidos y los salvados. El primero

de ellos es uno de esos que utilizamos en 1º de Bachillerato; os advierto

siempre de que os va a impresionar, pero no porque sea una crónica de horrores

(lo morboso despierta curiosidad, demasiada), sino porque es uno de los mejores

tratados de la naturaleza humana que he leído. Supongo que casi todo el mundo

conoce la historia: un joven químico italiano, partisano de origen judío, es

capturado y entregado a las tropas alemanas, que lo envían a Auschwitz. Su

estancia de algunos meses allí constituye el primero de los libros, que

escribió inmediatamente a su regreso a Turín, entre diciembre de 1945 y enero

de 1947. Quince años después escribió La tregua, que fue llevada al cine medio

siglo más tarde.

Veo la película y me gusta y no. Me explico. El actor, John

Turturro está extraordinario, siempre lo está. Te lo crees desde la primera

escena a la última. Sin embargo, algo que rechina es el aspecto que presentan

los prisioneros supervivientes e incluso la limpieza absoluta que presentan las

gafas del prisionero y que ya quisiera para mí. Me gusta pero le hago algunas objeciones.

En primer lugar, se ajusta poco al libro, que muestra las peripecias de Levi y

sus compañeros a su regreso por Europa central. Esto apenas ocupa unos minutos

en la película de Rosi, al final, aun cuando es el eje del libro. Sin embargo,

se recrea mucho en su estancia en Ucrania, en un tiempo de nadie, a la espera

del retorno. Podría haber materia cinematográfica, pero creo que se

desaprovecha y ahonda poco en los personajes, incluso en ese personaje, una mujer con la

que parece que tiene una relación Levi, una mujer a la que defiende por su

colaboracionismo horizontal, algo que vemos también en otras películas, en

algunas de refilón (Casablanca,

Michael Curtiz, 1942) y en otras como tema central (La lista negra, Paul Verhoeven, 2006). Pero esa historia lateral,

como otras, es abandonada antes de ser desarrollada.

Hay al final de la película una escena significativa, aunque

no sé si muy realista, que remite a una cuestión filosófica, religiosa y sociopolítica:

el perdón. Veamos: los prisioneros regresan a casa y hacen un alto en Munich,

cuna del nazismo. Allí ven a unos soldados alemanes, seguramente prisioneros

ya, obligados a trabajar en la reparación de las vías. Levi baja del tren se

acerca a ellos y se detiene, uno de ellos se yergue orgulloso ante él y entonces Levi mueve hacia un lado su prenda

de abrigo y podemos ver el traje de prisionero y allí su triángulo amarillo y

rojo y su número: 147517 (por cierto, lo único que hay en su tumba: ese número).

El soldado nazi se arrodilla y agacha la cabeza. Está reconociendo su error

genocida, pidiendo un perdón imposible.

El asunto del perdón remite a otro problema: el de la culpa.

¿Quién fue culpable? ¿Alemania? ¿El pueblo alemán como totalidad? ¿Los nazis?

¿Los que callaron cuando pudieron hablar? ¿Los que callaron porque hablar les

hubiera costado caro? No es lo mismo una culpa individual, generada por un acto

igualmente individual, más o menos libre, que genera un daño en alguien, que

una culpa colectiva. A veces se acusa a pueblos enteros, a países, incluso a

culturas transestatales, de culpas pretéritas: a España por la conquista/descubrimiento

de América, a toda Europa por el colonialismo de los siglos XIX y XX, al hombre

blanco por el racismo histórico, a los varones por el patriarcado, etc.

Es difícil determinar cuánta razón hay en cada caso. Lo que

me interesa aquí es que un país, Alemania, desarrolló este sentimiento de culpa

a lo largo de al menos dos generaciones. Recuerdo la primea vez que fui a

Alemania (ya unificada, en 1993), tuvimos que atravesar un cementerio y vi en

un rincón suciedad y maleza, abandono. Pregunté y me dijeron que es que allí

estaban enterrados los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Unos años antes,

una amiga de la RFA, me dijo que ellos sí sentían que no eran iguales a los

demás países, que la ruptura tenía sentido en su imposición porque ellos habían perdido la

guerra.

No quiero analizar mucho esto porque tal vez

solo tiene el valor individual, de testimonio. Pero en el caso del cine, veo

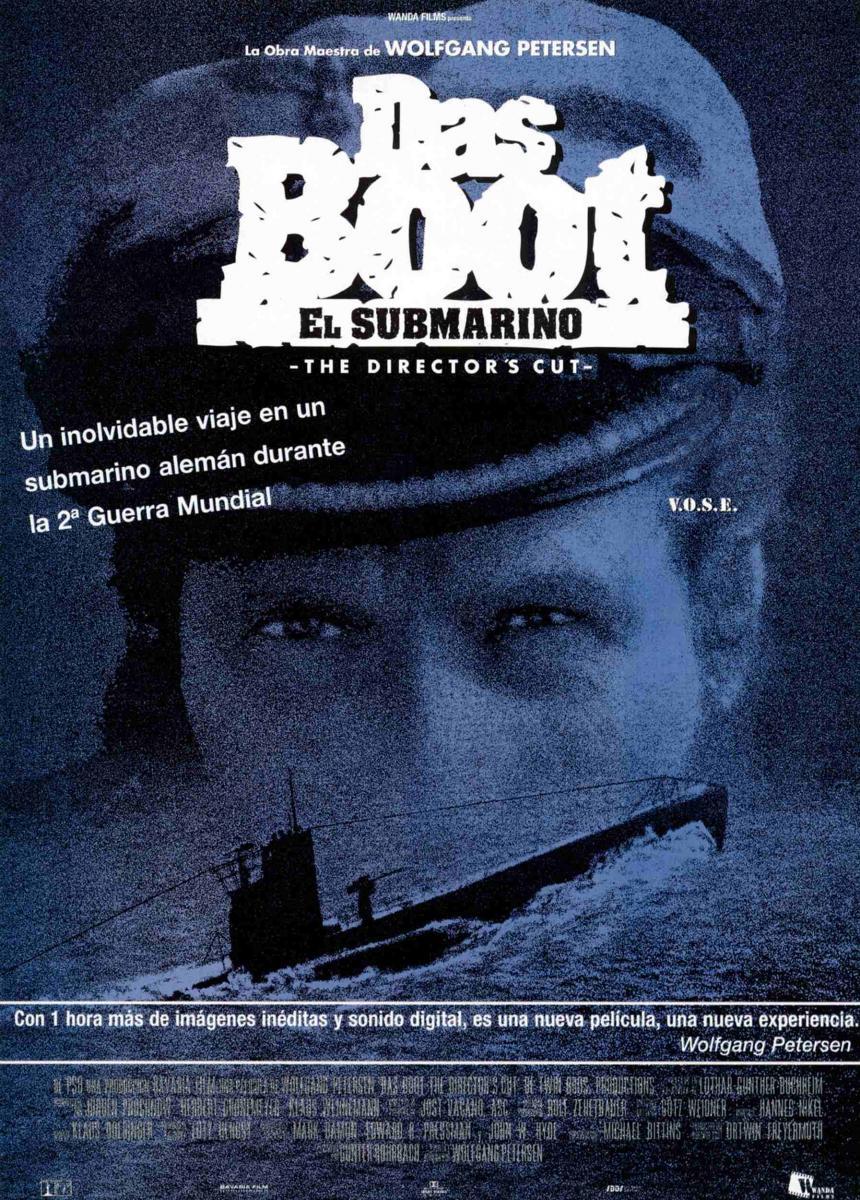

que han hecho muy poco cine desde su punto de vista. Apenas El submarino (Wolfang Petersen, 1981) y Stalingrado (Joseph Vilsmaier, 1993). Hay que

esperar al llamado nuevo cine alemán para que se atrevan a meter el puño en su

terrible historia reciente. De esas películas destacaría El hundimiento (Oliver Hirschbiegel, 2004), en la que, al final, se aborda nuevamente el problema de la culpa, de la

culpa individualizada, de los que pudieron saber y no quisieron saber, porque

eso les hubiera obligado a un dilema terrible, los hubiera hecho afines al

régimen (por lo tanto, moralmente culpables, al menos moralmente) o desafectos

al régimen, enemigos del régimen, lo que les hubiera conducido a esos lugares

tan ingratos: exilio, cárcel, campo de exterminio, muerte…

No quiero analizar mucho esto porque tal vez

solo tiene el valor individual, de testimonio. Pero en el caso del cine, veo

que han hecho muy poco cine desde su punto de vista. Apenas El submarino (Wolfang Petersen, 1981) y Stalingrado (Joseph Vilsmaier, 1993). Hay que

esperar al llamado nuevo cine alemán para que se atrevan a meter el puño en su

terrible historia reciente. De esas películas destacaría El hundimiento (Oliver Hirschbiegel, 2004), en la que, al final, se aborda nuevamente el problema de la culpa, de la

culpa individualizada, de los que pudieron saber y no quisieron saber, porque

eso les hubiera obligado a un dilema terrible, los hubiera hecho afines al

régimen (por lo tanto, moralmente culpables, al menos moralmente) o desafectos

al régimen, enemigos del régimen, lo que les hubiera conducido a esos lugares

tan ingratos: exilio, cárcel, campo de exterminio, muerte…

Estoy recordando que el

premio Nobel de literatura Günter Grass publicó pocos años antes de su muerte

sus memorias. En ellas revelaba que perteneció a las Waffen-SS con 17 años. El

escándalo fue mayúsculo. De lo mismo se acusó al filósofo Karl-Otto Apel, a

tantos…

Creo que iba a hablar de

cine en esa serie de posts. Mañana me ceñiré algo más a esa exigencia.

Entrevista con Primo Levi:

https://www.youtube.com/watch?v=ypjbsI5Py-k

Otros materiales sobre Primo Levi (no todos en español):

https://www.youtube.com/watch?v=LyKwd4j9aWw

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-primo-levi/5391374/

https://www.youtube.com/watch?v=i-jDkOXlpi8

https://elpais.com/cultura/2015/12/30/actualidad/1451501559_671165.html

http://primolevicenter.org/primolevi/

Procedencia de las imágenes:

https://www.filmaffinity.com/es/film320679.html

https://www.filmaffinity.com/es/film247709.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se ruega educación en los comentarios. No se publicarán los que incumplan los mínimos. El moderador se reserva el derecho de corregir la ortografía deficiente.