jueves, 31 de diciembre de 2020

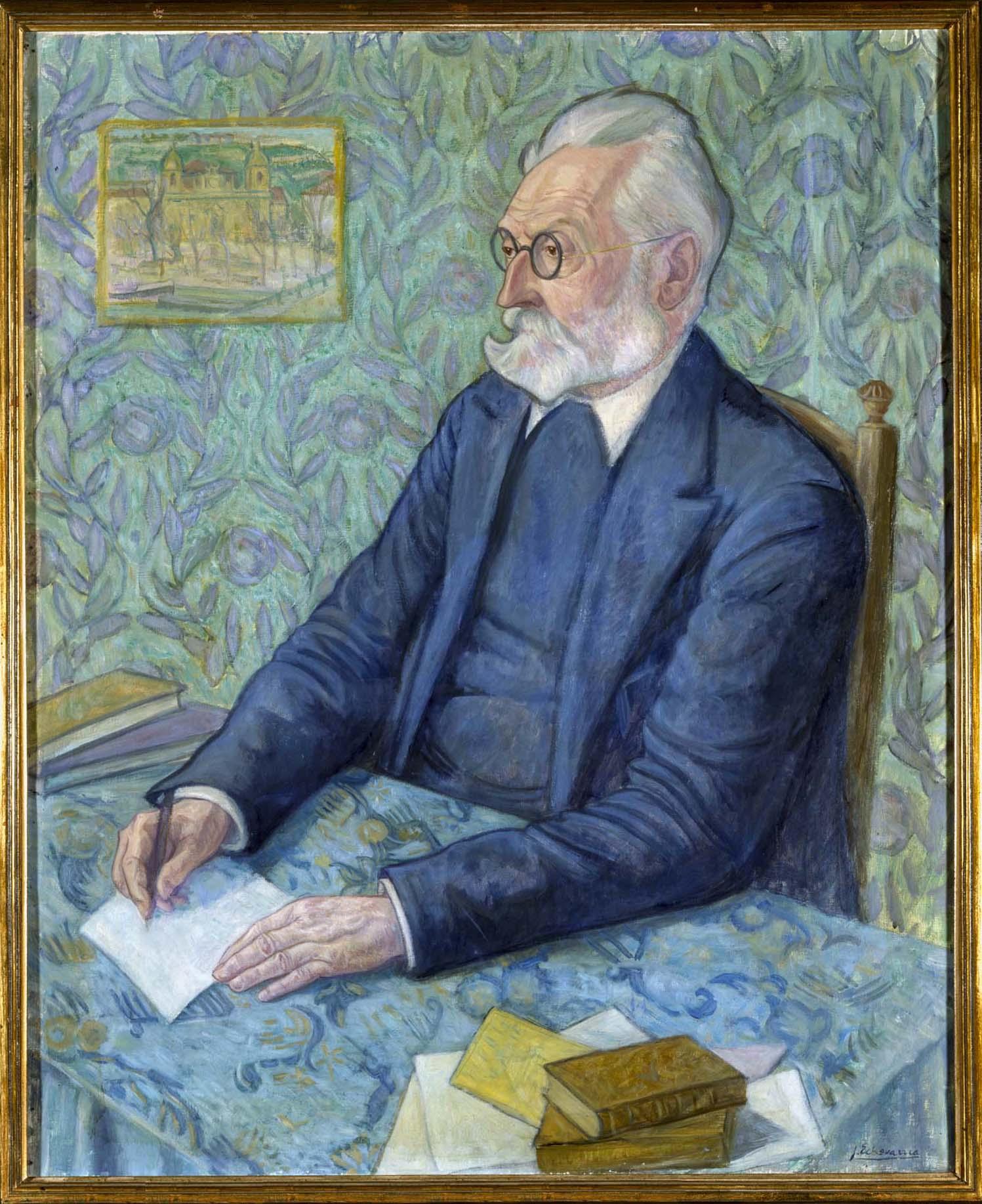

Unamuno en el aniversario de su muerte

jueves, 10 de diciembre de 2020

Día de los Derechos Humanos

Otro año, uno más, celebramos el Día de los Derechos Humanos. Allá por 1948 un grupo de personas optimistas y valientes (¿no son algo similar?) consiguieron que la ONU aprobase estos 30 artículos. No conozco otro acuerdo, otra creación que tenga tanto valor: su universalidad es algo de inmensa importancia.

Andaba yo pensando en escribir algo para el blog y me he encontrado con este magnífico hilo de David Senabre en su cuenta de Twitter. Es estupendo y muy instructivo. Leedlo. Y ya, si seguís esta cuenta como un influencer de verdad, me doy por satisfecho.

https://twitter.com/_David_Senabre_/status/1336807854276284419?s=20

Procedencia de la imagen:

https://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=928033

viernes, 4 de diciembre de 2020

Diario de un profesor peliculero (62): de la comedia como crítica social, de la comedia al drama

Los reproductores que no se han estropeado esperan la muerte y el olvido en el trastero y las cintas de vídeo se almacenan muy cerca con idéntico destino. Sabemos que no vamos a verlas más y que algún día habrá que deshacerse de ellas. Tuve unas 300, no demasiadas. Conozco personas que tuvieron miles; todo lo que había almacenado en ellas cabe en una memoria USB.

Una vez vinieron unos amigos a casa, cenamos y no nos apetecía salir. Alguien sugirió ver una película de todas las que tenía en casa, una comedia. Para sorpresa mía, casi no tenía comedias, solo dramas, cine histórico y programas de esos que nadie ve en La 2. Se rieron de mí, claro, uno de filosofía, bla, bla, bla… Y yo me quedé algo preocupado, tal vez sea verdad que tiendo hacia ese tipo de películas; tal vez sea cierto que uno es en gran medida el cine que le apetece ver, el que frecuenta.

Y ahora que estoy con la comedia, veo que no había para tanto. Es cierto que para muchos son la hermana pobre, en muchos festivales se premian soporíferos ladrillos de muy profundos directores (europeos, por supuesto; mejor aún si provienen de lugares más exóticos) y que las comedias pasan desapercibidas como un género menor, para pasar estupendos ratos pero no para ser aupadas a lo más algo. Y eso es injusto.

No solo estoy pensando en las películas de las que hablé en la entrada anterior, que ya son mayúsculas, sino en otras que levantaron ampollas en su tiempo porque podían verse -lo eran- como una crítica más que dura.

Pensemos, por ejemplo, en Con faldas y a lo loco (Billy Wilder, 1959), estrafalario título que se le dio en España y que traicionaba el original: Some like it hot, que proviene de una conversación fronteriza entre Tony Curtis y Marilyn Monroe sobre el jazz: a algunos les gusta caliente (el jazz, claro). En algunos países de Latinoamérica se estrenó con el título aún más chusco de Una Eva y dos Adanes.

Si yo

tuviera que designar el pódium de las comedias, sería esta la vencedora, sin la

menor duda. Se puede ver como una comedia de enredo, pero también, desde luego,

como una película sobre la identidad sexual y los roles de hombre y mujer en la

sociedad.

La censura hacía en España de las suyas en esa época; a veces el ridículo era espantoso, pero el caso era librarnos de la tentación y de los malos pensamientos: Con faldas y a lo loco (1959) se prohibió por tratar la homosexualidad –concretamente, el expediente de censura dicta “prohibida, aunque solo sea por subsistir la veda de los maricones” (1).

Puede que hoy nos resulte chocante, han pasado más de 60 años. Sin embargo, también han pasado unos cuantos, concretamente 41, desde el estreno de La vida de Brian (Monty Phyton, 1979), otra de esas joyas (¿número 2 del pódium?) que, vista hoy, extraña casi su estreno. En España andábamos con la transición y la censura había desaparecido hacía muy poco. Se preparaba la movida madrileña y aparecían otras movidas en la periferia española: Vigo, Valencia… Surgían cineastas, grupos de música, artistas y una diversidad de gentes que decían hacer arte, entre la cual era difícil distinguir el genuino arte (¿qué es exactamente el arte?) y el simple postureo acomodaticio. Recuerdo a un jovencísimo Pedro Almodóvar rodar Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), película gamberra, fresca, liberadora, desprejuiciada y no precisamente la mejor de su filmografía. Tiene interés coyuntural, pero una buena película no es.

En España se estrenó sin grandes dificultades La vida de

Brian. Seguramente por eso que decíamos antes. No recuerdo altercados ni

ofendidos por aquel entonces y sí un cine lleno de personas a las que dolían

las costillas de tanto reír mientras leían (llegó en versión original

subtitulada, al menos al cine nada sospechoso de minoritario en el que la vi)

los subtítulos y disfrutaban de la voz en falsete de la madre de Brian.

Hoy tenemos Twitter, red social de los ofendidos, de los odiadores y de los resentidos. A falta de empresas de mayor calado social, el personal se arroja sobre una pantalla para escribir sus filias y (más a menudo) sus fobias. Da miedo. Porque una cosa es que alguien se sienta ofendido y otra que tenga derecho a vomitar sus traumas y su dogmática visión de la realidad impidiendo el legítimo derecho de crítica, e incluso de burla. Imagino a los Monty Phyton pidiendo perdón por si alguien se ha sentido ofendido en su cuenta oficial de Twitter… O no, no me lo imagino. Se dice en periodismo que si lo que escribes no molesta a nadie, entonces no haces periodismo sino relaciones públicas. Hay mucho de eso ahora, parece que nos hemos vuelto niños caprichosos a los que hay que contentar permanentemente porque de lo contrario montan un berrinche en público y te boicotean el producto. Pues no, basta con no verlo, con no recomendarlo, con ignorarlo.

Me imagino temblando al bueno de George Harrison (uno de los miembros de los Beatles, para los más jóvenes), que se jugó los cuartos pagando una película que podía tener problemas por si había un boicot a su persona y a su obra. O no, como decía antes. Algunos son valientes, pero no debería ser necesario que se jugasen su integridad física y moral. Y tampoco que su música sea víctima de las convicciones de los potenciales compradores de discos. Hoy sí se hacen esos linchamientos que a menudo provocan un auto de fe digital: el tipo que ha filmado una película o cantado algo que ha molestado a algún colectivo escribe contrito que no ha querido ofender y que pide perdón a los que hubieran podido sentirse ofendidos.

Como ya dije en otra entrada, la ofensa es un borroso

sentimiento que tiene lugar más en el ofendido que en el ofensor. Y no porque

el autor no pretenda molestar, sino porque a menudo la piel del ofendido es tan

fina que lo que pretende es un absoluto: concretamente el silencio absoluto de

los que no son de su cuerda. Por eso, vista hoy, La vida de Brian es

liberadora, descacharrante, no deja títere con cabeza y… ¿se podría rodar? Es

decir, esta sociedad globalizada en la que vivimos, ¿aceptaría una película

así? Y no solo estoy hablando de religión, hay también alguna escena sobre el

interculturalismo que a muchos nacionalistas purísimos no gusta un pelo.

Concretamente esta:

https://www.youtube.com/watch?v=WYU5SAQwc4I

Me agrada especialmente esta otra, en la que las cuestiones nominales impiden construir una alternativa al poder de Roma, estupenda metáfora de tantos políticos, enredados en cuestiones nominales, que impiden hacer frente a los verdaderos problemas y ofrecer un cambio sólido:

https://www.youtube.com/watch?v=rbousGX3mlI

¿De verdad es solo cuestión de nombres? Echemos un vistazo a la historia y veremos cómo tantos regímenes se han hecho dueños de las esencias de la patria, al modo platónico: la esencia es la idea, lo que permanece. Y siempre hay quien se autoproclama guardián de las esencias, vigilante de la pureza. Por este país han desfilado varios partidos que se autoproclamaban lo auténticos herederos del mensaje de José Antonio Primo de Rivera. En otros, el marxismo fue monopolizado por el partido comunista del país, dejando al margen cualquier otra opción de ser marxista. No sé si es preciso recordar al POUM, partido marxista pero antiestalinista, que fue liquidado en su tiempo y cuyo líder, Andreu Nin, aún sigue en paradero desconocido, fue desaparecido. Incluso hubo en nuestro país, además del PSOE que todos conocemos, un PSOE histórico. Mejor no digo nada de algunos grupos terroristas, que se autoproclaman los auténticos (Real IRA, se llaman a sí mismos).

Por lo tanto, no estamos solo ante una broma, sino ante algo de mayor calado: ¿qué es lo que somos políticamente y qué significa eso? En los partidos políticos hay corrientes, pero cuando esa corriente de pensamiento interno difiere mucho del núcleo esencial del partido, se les califica primero de heterodoxos y luego se les declara disidentes: la cosa suele acabar mal. No insisto: ahí están los libros de Historia. Y no en la izquierda ni en la derecha, es -me temo- una constante de la historia política que han entendido bien los del Frente Judaico de Liberación. O el Frente de Liberación de los Judíos. O el Frente Liberador de Judea… Que no es lo mismo, como todo el mundo sabe…

Otra comedia que me gusta mucho, una genuina obra maestra,

qué duda cabe, es El apartamento (Billy Wilder, 1960), que en México y

en Argentina se tituló Piso de soltero. Supongo que todo el mundo conoce

el argumento: un oscuro oficinista (siempre genial Jack Lemmon) posee un

apartamento que presta a sus jefes (¿cómo negarse?) para sus escarceos amorosos,

parece el único modo de que estén contentos con él y poder progresar en la

empresa. Pero Jack Lemmon (Baxter) está enamorado de Shirley MacLaine,

ascensorista del edificio que mantiene una relación prohibida con uno de los

que mandan en la compañía. El apartamento parece una comedia, pero

realmente es un drama: nos va dejando a medida que transcurre un sabor

agridulce. Sabemos que Baxter es un alma cándida, la bondad, casi la idea de

bondad, que diría el viejo Platón. Una persona buena al estilo machadiano:

bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Baxter es uno de esos que va por

la vida para hacer el bien, pero al que invariablemente se le acercan toda

suerte de aprovechados, malvados y gorrones. Baxter no ha hecho el curso de

asertividad, no sabe negarse. Y, claro, los lobos acechan.

Otra comedia que me gusta mucho, una genuina obra maestra,

qué duda cabe, es El apartamento (Billy Wilder, 1960), que en México y

en Argentina se tituló Piso de soltero. Supongo que todo el mundo conoce

el argumento: un oscuro oficinista (siempre genial Jack Lemmon) posee un

apartamento que presta a sus jefes (¿cómo negarse?) para sus escarceos amorosos,

parece el único modo de que estén contentos con él y poder progresar en la

empresa. Pero Jack Lemmon (Baxter) está enamorado de Shirley MacLaine,

ascensorista del edificio que mantiene una relación prohibida con uno de los

que mandan en la compañía. El apartamento parece una comedia, pero

realmente es un drama: nos va dejando a medida que transcurre un sabor

agridulce. Sabemos que Baxter es un alma cándida, la bondad, casi la idea de

bondad, que diría el viejo Platón. Una persona buena al estilo machadiano:

bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Baxter es uno de esos que va por

la vida para hacer el bien, pero al que invariablemente se le acercan toda

suerte de aprovechados, malvados y gorrones. Baxter no ha hecho el curso de

asertividad, no sabe negarse. Y, claro, los lobos acechan.

Tanto los personajes interpretados por Lemmon como por MacLaine son arquetipos de la bondad, solitarios porque el mundo de depredadores que los rodea solo ve en ellos medios y no fines. Otra vez Kant, desde luego: el ser humano tiene dignidad, no precio; las personas han de ser tratadas como fines y no como medios. Nada de esto hay en esos jefes que solo buscan una relación clandestina y a tiempo parcial a salvo del conocimiento de su cónyuge.

El oficinista y la ascensorista podrían ser felices en el reino kantiano de los fines, pero en la falsa comedia de Billy Wilder les espera el destino de alfombras en las que dejan el barro los que siempre salen victoriosos a costa de dejar en la mugre a los humillados de la Historia. La película es, también, una amarga descripción de una sociedad clasista y casi una llamada a la transformación social y personal.

Hay una escena maravillosa, seguramente la mejor, en la que Baxter se la juega, se atreve a verbalizar ante el poderoso la dignidad que no le reconocen. Se la juega... y pierde. Es esta:

Me recuerda mucho también a otra película que rodó Wilder tres años después, Irma la dulce. Aquí Jack Lemmon interpreta a un policía tan cumplidor como el oficinista de El apartamento. Como allí, se enamora, esta vez de una ingenua prostituta a la que ha detenido. Pronto se enfrentará al proxeneta que la explota. Vemos aquí un giro que en la otra película no existe, una acción hacia adelante. Pero también aquí hay una disección de la sociedad: el policía acaba haciendo las funciones que antes desempeñaba el chulo anterior. ¿Se puede cambiar la realidad o solo maquillarla?

Información

sobre Con faldas y a lo loco:

https://www.eliberico.com/con-faldas-y-a-lo-loco-transgresion-a-tutiplen/

Procedencia de las imágenes:

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-26186/

http://modestino.blogspot.com/2010/12/el-apartamento-1960.html

lunes, 30 de noviembre de 2020

'Recuerda' (2º de Bachillerato)

INTRODUCCIÓN

En una

larga entrevista que después se publicó en forma de libro, el director de esta

película manifestó explícitamente su intención: “yo quería únicamente rodar el

primer film de psicoanálisis”. Fue realizada en 1945, con el psicoanálisis ya

conocido suficientemente, y pocos años después de la muerte de su creador,

aunque esta teoría comenzó su desarrollo y extensión en Europa mucho antes,

aproximadamente a comienzos del siglo XX con la publicación de La

interpretación de los sueños.

Los tópicos de la teoría psicoanalítica están casi

todos aquí: la estructura de la personalidad, los mecanismos de defensa, la

terapia y sus fases… Pero sobre todo el inconsciente, auténtico

hallazgo y núcleo del psicoanálisis. El protagonista masculino de Recuerda (Gregory

Peck) sabe que su conducta no es libre; sin embargo, no puede hacer otra cosa,

está determinado por algo que no conoce, pero que está de un modo latente o

reprimido determinando sus actos. Hay algo inconsciente cuya fuerza es tan

grande que impide hacer otra cosa. Este determinismo ha sido a menudo utilizado

por los que niegan la libertad, pero aquí no se habla de cuestiones morales,

sino médicas: Freud pretendía haber encontrado un fundamento no físico que

genera y explica los problemas psíquicos, irresolubles con las terapias médicas

tradicionales.

En este sentido, su papel en la historia de la cultura

occidental es similar al de Galileo o Darwin: su ruptura con la tradición es

tan profunda que sitúa nuevamente al hombre fuera de su confortable lugar: ya

no es el centro del universo (Galileo), ni está hecho por Dios y es así desde

el comienzo de la creación (Darwin), ni es siempre consciente de sus actos y

motivos, sino que a menudo está determinado por lo inconsciente (Freud).

Recuerda no

es la única película de Hitchcok que recurre al psicoanálisis ni este director

el único que lo hace. De hecho, casi todas las películas de Hitchcock tienen

elementos tomados de esta explicación, aunque Recuerda es la

más explícita, la que pretendió narrar el psicoanálisis. Otras

también muy célebres son: Psicosis, Vértigo, La

ventana indiscreta, Marnie, la ladrona, etc. Lo cierto es que

la obra de Freud se ha mostrado muy fértil en su aplicación al cine, tanto en

aquellas películas el las que motivos ocultos conducen a terribles dramas, como

en el género detectivesco en su versión psicologista.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Spellbound. Estados

Unidos, 1945. 111 minutos. Director: Alfred Hitchcock. Guión: Ben Hetch.

Intérpretes: Ingrid Bergman, Gregory Peck, Jean Acker, Rondha Fleming, Donald

Curti, John Emery, Leo G. Carrol… Música: Miklos Rosza. Secuencia del

sueño: Salvador Dalí.

SINOPSIS:

En una clínica mental, la doctora Petersen intenta

aplicar en las terapias las novedosas doctrinas de Sigmund Freud. Cuando llega

el nuevo director de la institución, el doctor Edwards, observa en él

desajustes conductuales graves que la doctora, enamorada enseguida, intenta

descifrar y curar con ayuda del psicoanálisis. Hay también una trama

detectivesca que se va haciendo cada vez más compleja, tras la cual se oculta

un crimen que parece estar en el origen de los conflictos y traumas del doctor

Edwards.

CUESTIONARIO:

1. Indica

cuál es el problema que se manifiesta en el protagonista masculino de la

película.

2. El

descubrimiento del inconsciente es probablemente la gran aportación de Freud.

a) Defínelo

en relación con la conducta.

b) ¿Por

qué juega un papel tan importante en la teoría psicoanalítica?

c) ¿Dónde

aparece en la película?

3.

¿Qué significan las rayas? ¿Cómo reacciona

el paciente? ¿Por qué?

4.

Detengámonos en la escena del sueño.

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Quién es el pintor al que se encargó la

elaboración de esta escena? ¿Por qué a él? ¿Hay en su pintura elementos

oníricos?

b) Reconstruye la narración del sueño y su

interpretación

c) ¿Qué es exactamente “interpretar”?

d) ¿Cuál es el significado que se daba a los

sueños antes de Freud? ¿En qué se separa la explicación psicoanalítica?

e) ¿Cuál es el libro de Freud en el que se

habla de un modo sistemático del mundo de los sueños? Investiga la importancia

y aceptación de este libro en el momento de su publicación.

f) ¿Todos los discípulos de Freud están de

acuerdo con su teoría onírica?

5.

Explica la estructura de la personalidad

según Freud y señala cuál sería cada elemento en esta película.

6.

¿Dirías que es importante la palabra en la

terapia psicoanalítica? Utiliza ejemplos de la película.

7.

¿Qué es la “catarsis” (o “purificación”)

en la terapia psicoanalítica? ¿Aparece en esta película?

8.

¿Qué es la “resistencia”? ¿Por qué se

produce? Señala cuándo se produce en esta película.

9.

¿Qué es un “mecanismo de defensa”? ¿Hay

alguno en la película?

10.¿Cómo

explicaría un conductista los principales acontecimientos que aparecen en esta

película?

11.Busca

información acerca de la influencia del psicoanálisis en el cine en general o

en el cine de Hitchcock en particular.

12.Elige una

película reciente en la que detectes algún elemento del psicoanálisis de Freud

y explícalo.

13.Redacción: ¿Somos libres o estamos determinados por el inconsciente?

Procedencia de la imagen:

http://mimundodepapel-chema.blogspot.com/2013/11/recuerda.html

sábado, 28 de noviembre de 2020

‘Hannah Arendt’ (1º Bachillerato)

Tras ver la película, hay que responder a este cuestionario (1):

- ¿Por qué se juzga a Eichmann?

- ¿Puede un país secuestrar a alguien para juzgarlo en otro país? ¿Es eso legal? ¿Es legítimo?

- ¿Siempre que alguien ‘superior’ ordena algo, hay que cumplirlo? ¿Por qué? ¿Hay límites? Y si es así, ¿cuáles?

- ¿La obediencia ciega nos quita responsabilidad sobre lo que hacemos?

- Estamos ante un caso en el que podemos decir que Eichmann no hizo lo correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo correcto? ¿Lo correcto siempre nos hace felices?

- ¿Hizo Hannah Arendt lo correcto cuando escribió sobre el juicio?

- ¿Qué importancia tiene pensar por uno mismo a la hora de decidir qué es lo correcto?

- ¿Qué entiende Hannah Arendt como banalidad del mal?

- ¿Personas normales pueden llegar a cometer atrocidades y crímenes contra la humanidad? En caso afirmativo, ¿cuál es la explicación?

- ¿Si no somos libres para actuar, somos responsables de nuestros actos?

SOBRE LA PELÍCULA:

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/f-hannaharendt2.html

http://www.elespectadorimaginario.com/hannah-arendt/

http://www.cineypsicologia.com/2013/08/hannah-arendt-margarethe-von-trotta.html

https://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2015/12/01/hannah-arendt-y-la-banalidad-del-mal/

https://www.filco.es/hannah-arendt-destripar-mal/

https://verne.elpais.com/verne/2017/03/23/articulo/1490255737_690085.html

http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html

https://elpais.com/elpais/2013/07/25/opinion/1374764105_218903.html

ENTREVISTA A HANNAH

ARENDT (1964):

https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4

DOCUMENTAL SOBRE HANNAH ARENDT:

https://www.filmin.es/pelicula/vita-activa-el-espiritu-de-hannah-arendt

(1) El cuestionario está tomado o inspirado en el primer enlace de los que se indican. Algunas de las preguntas son exactamente las que allí se plantean, concretamente la 4, 7, 8, 9 y 10.

Procedencia de la imagen:

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/mujer_hannah_arendt.htm

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Día contra la violencia de género

Nada que añadir que no se haya dicho. Lamentablemente, hay que estar en contra de esta vergüenza todos los días. Me han mandado un precioso vídeo al respecto. Al final hay un enlace a un corto del Twitter de la Policía que todos deberían ver.

miércoles, 18 de noviembre de 2020

El hombre como ser social

El pequeño salvaje:

https://archive.org/details/Truffaut1969

El enigma de Kaspar Hauser:

martes, 17 de noviembre de 2020

Un artículo de Javier de Lucas

Con permiso explícito del autor, remito al artículo publicado hoy por el profesor Javier de Lucas.

Habla de la necesidad de la Ética. No de la ética en la vida corriente -o en la vida extraordinaria-, sino de la asignatura que llamamos así, que tuvo un hueco en 4º de ESO y que fue liquidada por la LOMCE hace una década. Ahora parece que llega la LOMLOE, la nueva ley educativa, y los de Filosofía andamos con preocupación porque, una vez más, se menoscaba este saber. Como decía Adela Cortina, una sociedad da importancia a un saber según el número de horas que le dedica en el currículum escolar. Pues a contar asignaturas y horas.

No hablo de la asignatura llamada Valores, que tiene la asignación horaria más raquítica que se le puede dar: una hora a la semana. Una. Ya me dirán qué se puede aprender con ese tiempo, un telediario, media película, dos recreos.

Leed este artículo. Vale la pena. Y ojalá sus deseos se conviertan pronto en realidad. La Filosofía va camino de la insignificancia. Estamos a tiempo de impedirlo.

https://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2020/11/17/nuestra_paideia_113241_1121.html

Procedencia de la imagen: cuenta de Twitter de Javier de Lucas: https://twitter.com/xdelucas

sábado, 7 de noviembre de 2020

Albert Camus en su cumpleaños

No voy a ser plasta. Os dejo con una foto que es la última página de uno de sus grandes libros, La peste, y un enlace de un largo artículo que escribí hace ya unos cuantos años. Se publicó en las revistas Éndoxa y Volubilis, pero el enlace que os mando es a otro lugar, que lo publicó en dos partes.

Aprovecho para agradecer a todos los doctores Rieux que en España, en el mundo, se están dejando la piel y a veces la vida para cuidar de los demás. Hablo, claro está, de todo el personal sanitario: de los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores... Todos esos en los que, parafraseando a Camus, hay tanto que admirar y nada que despreciar.

martes, 3 de noviembre de 2020

Vieneses

Es innecesario añadir que todos los asesinados tienen el mismo valor, que todos son, por supuesto, inocentes.

Estuve en Viena en agosto de 2019. Alquilamos un apartamento: nos atendió una mujer rusa que hablaba en inglés y que se defendía en español mucho más que yo en cualquier otro idioma. Recorrí calles, vi museos, me crucé con personas de todos los colores y en idiomas diversos.

Visité lugares cuyos protagonistas sufrieron en muchos casos persecución e incomprensión. Ahora vuelve el fanatismo y la muerte. Estos son algunos de los vieneses ilustres de los que tanto he aprendido y a los que debo horas de placer y conocimiento:

Sigmund Freud, creador del psicoanálisis.

Erwin Schrödinger, físico.

Johan Strauss, músico.

Karl R. Popper, filósofo.

Ludwig Wittgenstein, filósofo.

Gustav Klimt, pintor.

Stefan Zweig, escritor.

Fritz Lang, director de cine.

Hedy Lamarr, científica y actriz.

Viktor Frankl, psicólogo.

Konrad Lorenz, etólogo.

Arnold Schönberg, músico.

Egon Schiele, pintor.

La lista es infinita. Cada uno puede explorar. Cada uno de los asesinados ayer (¿en nombre de qué?) fue privado de una vida, sencilla y plácida o cargada de acontecimientos, vivencias intensas y quién sabe qué.

Toda ciudad que visitamos se queda en nuestro corazón y nos duele especialmente, aún más, lo que allí sucede.

Procedencia de la imagen:

https://www.pinterest.es/pin/304837468510429294/

viernes, 30 de octubre de 2020

Conversación entre Adela Cortina e Iñaki Gabilondo

Adela Cortina fue mi profesora durante dos cursos en la Universidad. Estupenda, exigente, de amplísima cultura. Merece la pena escuchar sus palabras en este vídeo en el que dialoga con Iñaki Gabilondo.

En este día de Halloween no se me ocurre otro horror. Porque la injusticia es un horror.

jueves, 29 de octubre de 2020

Las enseñanzas morales del anillo de Giges

De Platón a J.K. Rowling pasando por Tolkien

La relación que guardan todos estos personajes es, indiscutiblemente, un claro ejemplo de que tras siglos y siglos después de que este anillo cobrara vida, los dilemas éticos que trae consigo siguen siendo una verdadera y compleja ecuación sin resolver para la filosofía moral. Directa o indirectamente, la mitología, la literatura, el arte, la filosofía académica y práctica y, por último, el cine, nos han hecho de emitir un veredicto u opinión respecto a los dilemas éticos universales que esta ficción nos propone.

Platón, en el libro II de La República, menciona la leyenda mitológica del “Anillo de Giges”. El filósofo ateniense propone a Giges, un pastor que presencia una furiosa tormenta, la cual provoca una gran brecha en la superficie. Adentrándose en la grieta, encuentra (…) un anillo. Sorprendido por lo que experimenta al introducir dicho anillo en su dedo y después de asegurarse fehacientemente de sus poderes, descubre que realizando una pequeña maniobra con él, nuestro pastor resultaba invisible para las demás personas. Rápidamente, Giges esbozó un plan para lucrarse ambiciosamente de los poderes de esta joya que había caído en sus manos. Éste lo usó para infiltrarse en los aposentos reales; sedujo a la reina y mató al rey para apoderarse de su reino. El plan articulado había salido a la perfección y todo gracias al mágico anillo.

(…) Contradiciendo las palabras y enseñanzas de Sócrates que indican que (…) actuar con justicia es un bien en sí mismo y no es necesario un medio a través del que obtengamos reconocimientos o evitemos castigos, Glaucón usa esta leyenda para ejemplificar su teoría de que todas las personas son injustas por naturaleza. Éste, afirma que todo aquél que tenga la oportunidad de usar los poderes del anillo lo hará (…) siempre y cuando nos reporte un beneficio personal. (…) Además, subrayó que si en situaciones reales sí actuamos respecto a un marco de ideales éticos, es porque existe un sistema de castigos y bonificaciones de todo tipo que así lo provocan, ya que si estuviéramos exentos o fuera de la influencia de ese sistema (como nos brinda “el anillo”), no actuaríamos igual.

(…) J. R. R. Tolkien, (…) abordaría de forma prácticamente directa e íntegra la leyenda propuesta por el filósofo ateniense; no obstante, le da otro contenido e interpretación ya que Frodo, el protagonista, se ve poseído e incitado hacia el mal por el poder del anillo, del que pasa, durante toda la trilogía, huyendo. El poder para hacer el mal que éste contiene, lo presenta como una gran y pesada carga, y no precisamente desde el punto de vista material, que el hobbit tiene el encargo de destruir y alejar de los hombres. En otro formato, J. K. Rowling, escritora y autora de la saga de culto Harry Potter, también aborda este dilema filosófico-moral regalándole en la ficción a su protagonista la “capa de invisibilidad”, cuyas propiedades son exactamente las mismas que la de los anillos anteriormente mencionados. Este objeto es usado por Potter en la práctica totalidad de los libros y sus respectivas y taquilleras versiones cinematográficas.

Si existe algún denominador común entre Frodo Bolsón y Harry Potter, es que sus autores les presentan como dos personajes de valores íntegros y acreedores de la gran carga ética que supone tener en posesión objetos con semejantes propiedades. Por otro lado, resulta muy interesante también resaltar la figura de la persona que, en cada historia, dota al personaje de dicho objeto: Gandalf y Dumbledore, presentados los dos como adalides moralistas y ejecutantes y protectores de la “buena ética” en cada una de sus respectivas historias. Figuras que, por su ejemplaridad y fe en las buenas conductas como máximas humanas nos pueden recordar al pensamiento y enseñanzas que predicaba el filósofo Sócrates.

Eduardo Sánchez-Escribano: https://musicthinkshout.com/2017/01/03/el-anillo-de-giges-de-platon-a-j-k-rowling-y-pasando-por-tolkien/

1.¿Qué es el anillo de Giges? ¿Cuáles son sus propiedades?

2.Indica tres acciones que, aunque sean ilegales o inmorales, podrían hacerse si fuéramos invisibles (con el anillo o la capa).

3. ¿Por qué son ilegales o inmorales esas acciones?

4. ¿Todo lo que es ilegal es inmoral? Busca ejemplos de ambos tipos de acciones.

5. Si no hubiera castigo, ¿haríamos lo mismo?

El anillo de Giges

En sus libros de La República el filósofo Platón cuenta una leyenda que resulta muy útil para entender por qué en la vida cotidiana se produce tal cantidad de casos de corrupción, prevaricación, incumplimiento de las leyes y violencia encubierta. Todo ello tiene su origen, al parecer, en la sensación de impunidad de quienes actúan así, en la convicción de que nadie les ve y por eso pueden dañar sin que se les castigue. Éste es el argumento de la leyenda del anillo de Giges.

El contexto del relato es el siguiente: Glaucón y Sócrates, dos filósofos a su vez, entablan un apasionante diálogo sobre qué es la justicia y ser una persona justa. Las preguntas son de envergadura y, para intentar encontrar una respuesta, a Glaucón le parece oportuno contar la historia del anillo de Giges.

Giges, rey de Lidia, tiene un anillo mágico que hace invisible a la persona que lo lleva con solo girarlo. Cuando lo rota de nuevo se hace otra vez visible. Esta persona podría matar, robar y violar las leyes con toda impunidad porque nadie la ve. Suponiendo –cuenta Glaucón– que tuviéramos dos anillos como el de Giges y diéramos uno a un hombre justo y otro a uno injusto, los dos podrían obrar mal al hacerse invisibles y nadie se daría cuenta. Y Glaucón está convencido de que eso es lo que harían los dos, actuar mal, porque, a su juicio, lo único que nos obliga a obrar bien es que otros nos vean; la única razón que tenemos para actuar bien es el temor al castigo, el miedo a perder la buena reputación, el pánico a ver manchado nuestro buen nombre. Glaucón cree que es el miedo el que guarda la viña de la bondad.

Si esto es así, la verdad es bien triste, porque entonces no es que la justicia nos interese por sí misma: no nos importa dañar a otros ni nos preocupamos por mejorar sus vidas. Lo único que nos disuade de cometer tropelías es el miedo a la cárcel, a la multa, al descrédito, a la vergüenza social.

La sensación de impunidad es el anillo de Giges, que hoy en día toma formas muy diversas. Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto a complicados entramados, de los que los ciudadanos no entienden nada. Puede ser la economía financiera que, por opaca e incontrolable, impide descubrir a los responsables. Puede ser el anonimato de las redes, que es un buen instrumento para denunciar las injusticias, pero también para quitar impunemente el buen nombre a otros o para comprometer a niños y adolescentes en repugnantes tramas sexuales sin que lo sepan sus padres.

El anillo también puede tomar otra forma muy curiosa, y es la de quienes calculan lo que les va a costar la multa por dañar a otros si les descubren o el tiempo de cárcel, y piensan que les tiene cuenta hacerlo, porque todavía salen ganando dinero para disfrutarlo una vez en libertad. Pero hay otra manera de interpretar la leyenda de Giges, que es francamente mejor que la de Glaucón, y es la de Sócrates. Si damos el anillo a una persona justa y a una injusta, y al saberse invisibles las dos actúan injustamente, entonces es que la primera no era una persona justa.

La persona justa es la que sigue comportándose con justicia aunque lleve el anillo, aunque nadie la vea; la que no calcula cuánto puede ganar dañando a otros, porque valora la justicia por sí misma, aprecia a las personas y tiene un profundo respeto por la dignidad de los seres humanos.

Claro que el miedo al castigo guarda en parte la viña, pero no hace hombres y mujeres justos. Para eso hace falta educar moralmente desde la familia, desde la escuela y desde el conjunto de la sociedad.

Adela Cortina: https://smoda.elpais.com/placeres/el-anillo-de-giges-por-adela-cortina/

Procedencia de las imágenes:

https://www.cookingideas.es/el-anillo-para-dominarlos-a-todos-de-platon-20100805.html

https://frikimochi.com/producto/el-seor-de-los-anillos-el-anillo-unico/

sábado, 24 de octubre de 2020

Diario de un profesor peliculero (61): de la comedia, sus enemigos y sus borrosos límites

Intocables es

una comedia, claro que sí. Las comedias tienen la función de hacernos reír.

Pero hay muchos tipos de comedias, todas ellas provocan sonrisa, risa o

directamente carcajada. Hay comedias blancas, aptas para toda edad y condición.

Y hay otras amargas, nada amables ni complacientes.

Me gustan las comedias, aunque veo que no han pasado mucho por este Diario. Hace unas cuantas entregas estuvo por aquí El nombre de la rosa y ese libro semiextraviado de Aristóteles, la Poética, en cuyo fragmento perdido hablaba precisamente de la risa.

Estoy recordando estos días los asesinatos de los periodistas de Charlie Hebdo, cuyo delito fue que unos fundamentalistas se sintieran ofendidos. No tanto que los ofendiesen, sino que se sintieran ofendidos. Porque el matiz es importante. No dudo del carácter provocador de la publicación, que conozco; por cierto, se esfuerza en ser especialmente provocadora con los políticos locales y con la religión católica, aunque no deje títere con cabeza. Lo que quiero decir es que ofender y sentirse ofendido no son exactamente lo mismo. Dice un refrán que no ofende quien quiere sino quien puede. Dándole la vuelta diríamos que el supuestamente ofendido tiene la piel muy fina y no sabe que la crítica, incluso la parodia, el sarcasmo y la burla, son algunas características del humor cuya función no siempre es amable. Ser tolerante, como ya he dicho, es serlo con los que piensan distinto, incluso opuesto.

El

intolerante, el fundamentalista, no posee sentido del humor. Para él todo es

grave, absolutamente serio, trascendente. Su sonrisa, cuando la hay, no indica

alegría, sino esa superioridad moral del que sabe (se sabe, lo cree, está

absolutamente convencido de ello) superior, ungido por un dios con una misión:

conservar la pureza y eliminar al disidente (heterodoxo, hereje…). Porque la

alegría pura es alegría de vivir, consiste en anclarse gozosamente a la

existencia. Es existencialismo en el sentido más vital del término, no en esa

caricatura de los existencialistas como gente triste, enlutada y al borde de la

depresión. En absoluto: el existencialista vive con alegría porque no hay otro

lugar al que huir ni en el que excusar la existencia, vive con alegría e

intensidad, consciente de que ni hay motivos para escapar de esta vida ni otra

en la que depositar las esperanzas.

Ya no vivimos en esos siglos pretéritos en los que los cuatro jinetes del apocalipsis (hambre, guerra, peste y muerte) asolaban la existencia de cualquiera y la religión era la única esperanza en un mundo desesperanzado. Al menos en una parte del mundo hemos mejorado la esperanza de vida y su calidad. No en todos, para desgracia y vergüenza de la especie humana.

Nietzsche,

en su feroz crítica a la religión, focaliza sus argumentos en la invención de

otra vida como máscara o narcótico para no enfrentarse a esta, la única cuya

seguridad es indudable (hay que ser muy cartesiano para no hacerlo). La lectura

detenida de Nietzsche, como la de Camus, como la de tantos vitalistas, nos

conduce a una alegría de vivir. Esto es sorprendente para quienes buscan la

confirmación de los tópicos que alegremente han deglutido sin saborear antes el

argumento intelectual. Solía decir el filósofo alemán que la mejor metáfora de

la vida es el acto de dar a luz: el dolor de la parturienta es necesario para

el gozo de vivir. La vida no es unilateral, naturalmente que tiene momentos de

sobra, desgracias y vaivenes objetivamente de desdicha. Pero es el único

espacio de dicha, de risa y de creación. Decía Albert Camus en La peste,

comentando el significado del mito de Sísifo, que “La clarividencia que debía constituir su tormento

consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el

desprecio. (…) Toda la alegría de Sísifo consiste en eso. Su destino le

pertenece. Su roca es su cosa. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta

para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso” (1).

Nietzsche,

en su feroz crítica a la religión, focaliza sus argumentos en la invención de

otra vida como máscara o narcótico para no enfrentarse a esta, la única cuya

seguridad es indudable (hay que ser muy cartesiano para no hacerlo). La lectura

detenida de Nietzsche, como la de Camus, como la de tantos vitalistas, nos

conduce a una alegría de vivir. Esto es sorprendente para quienes buscan la

confirmación de los tópicos que alegremente han deglutido sin saborear antes el

argumento intelectual. Solía decir el filósofo alemán que la mejor metáfora de

la vida es el acto de dar a luz: el dolor de la parturienta es necesario para

el gozo de vivir. La vida no es unilateral, naturalmente que tiene momentos de

sobra, desgracias y vaivenes objetivamente de desdicha. Pero es el único

espacio de dicha, de risa y de creación. Decía Albert Camus en La peste,

comentando el significado del mito de Sísifo, que “La clarividencia que debía constituir su tormento

consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el

desprecio. (…) Toda la alegría de Sísifo consiste en eso. Su destino le

pertenece. Su roca es su cosa. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta

para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso” (1).

El propio Camus, en muchos de sus textos, exalta esta luminosa alegría de vivir. No obviamente una alegría simplona e ignorante, sino una alegría consciente de todos los males y enemigos que la acechan. Aquí van dos ejemplos; el primero es el final de ese libro que todos deben leer alguna vez, La peste, es justamente su final y en él nos reconocemos, especialmente en estos tiempos de pandemia en el que los hombres buenos han mostrado su rostro y los miserables no han podido esconderse. La cita es esta: “Rieux decidió redactar la narración (…) para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio” (2).

El segundo es de un texto menos conocido pero muy revelador, El verano: “Por mi parte nunca dejé de luchar contra este deshonor y no odio sino a los crueles. En medio del más negro de nuestro nihilismo, sólo busqué razones que permitieran superarlo. Y no hice esto (…) por virtud ni por rara elevación del alma, sino por una fidelidad instintiva a una luz en la cual nací y en la cual, desde hace millares de años, los hombres aprendieron a celebrar la vida hasta en el sufrimiento” (3).

Leí hace muchos años un artículo de Fernando Savater en el que decía que la especialidad de le ética es la alegría. Me sacudió: tiene razón. Conviene no fiarse de los que nunca ríen, de los unilaterales, de los del “todo va mal”, de los que no tienen sentido del humor. Siempre digo que uno de los síntomas del fundamentalista es que carece de sentido del humor.

Pero como este es un diario que va de cine, debería centrare en la cosa fílmica. Perdonarán los lectores los devaneos filosóficos. No obstante, la segunda parte del título lo dice: “un profesor”, justamente un profesor de filosofía. Pido perdón a los ofendidos y me regocijo con los que no se ofenden por casi nada, con los que viven en un relativismo de mínimos (no se es relativista con la justicia y con la dignidad) y con los que ríen. Soy de los de Guillermo de Baskerville y no de los de Jorge de Burgos. Soy del equipo de Camus, de los hermanos Marx, de la segunda parte de la Poética de Aristóteles, de los Monty Python, de Billy Wilder, de Berlanga… Quienes tienen alegría de vivir y nos hacen a los demás partícipes de esa alegría y de ese deseo de vivir con intensidad merecen un lugar en el cielo (si existe) y el reconocimiento de los que vivimos (sí, existimos) aquí en la tierra. Vamos pues con algo de cine de comedia. Sin duda, habrá que dedicarle más de una entrada al tema.

Mientras escribía las líneas anteriores me estaba rondando la cabeza la obra del director francés Jean Becker. No he visto más que unas pocas, concretamente La fortuna de vivir (1998), Conversaciones con mi jardinero (2006), Dejad de quererme (2008) y Mis tardes con Margueritte (2010). Consulto algunas páginas de esas que puntúan las películas y les dan en torno a 7 puntos sobre 10, al contrario que a las últimas, que no he visto aún, que obtienen poco más de un 5. Me parece injusto. Todas esas películas que conozco parecen carne de cineclub; de hecho dos de ellas las he visto en el cineclub Alcarreño, la mejor propuesta cinematográfica de la ciudad en que vivo. Las otras las he podido ver en casa, gracias a una de esas plataformas que ofrecen joyas por poco dinero (si quieren que diga el nombre que paguen por la publicidad).

No voy a desvelar su contenido como sí hago otras veces. En realidad el argumento suele ser muy sencillo: personas a las que la vida les va sucediendo y ellos ha de reaccionar frente a ella y tomar decisiones. Hay una guerra, hay una familia, hay una enfermedad terrible, hay una situación de analfabetismo, hay libros, hay naturaleza, hay amistad… Hay gente que habla. Una vez me dijo una amiga que el cine francés consiste en que la gente queda y habla. Pues sí, algo así. Y mucho más. En el cine de Jean Becker veo a personas de distinta condición social que se enfrentan a la vida con alegría porque, como dice una de ellas, poseen la fortuna de vivir, eso que, a falta de mejor alternativa, es soporte de dolor y reveses (que casi nunca elegimos) y de actitudes frente a eso que no depende de nosotros.

Por favor, que nadie deduzca de esto que estamos ante ciene pauolcoelhiano, una suerte de autoayuda de saldo, más propia de las frasecitas biensonantes de las cafeterías o de una filosofía wonderfulista que no es otra cosa que justificación del statu quo: es decir, al mal tiempo buena cara o, lo que es lo mismo, para qué cambiar una realidad áspera pudiendo sonreír. Nada de esto: el cine de Becker es hondo, humanista, muy pegado a una realidad sucia. Algunos dirán que se trata de comedias, de hecho suelen calificarse así: comedia costumbrista, drama-comedia… Los límites son difusos. Aquí sonreímos, aquí no reímos a carcajadas. Aquí entramos en las vidas de los personajes y nos compadecemos de ellos y con ellos. No son comedias puras, desde luego, no es lo que el común de los espectadores entiende por comedia, pero es que dentro de ese género hay muchos subgéneros.

Por

supuesto está la serie Torrente (Santiago Segura, 1998-2014), ese tipejo

casposo, sucio, fascista, gorrón, machista, cutre, racista y todos los

apelativos grimosos que quepan en nuestro particular diccionario. No faltan

quienes ven en esa serie que llena las salas una parodia de la España actual,

tramposa, repleta de chonis y canis, de atajos, de programas de televisión en

los que exhibe impúdicamente la vulgaridad y la ignorancia. Torrente

funciona porque lo reconocemos y nos reconocemos, independientemente de sus

méritos cinematográficos, como lo hacía Roberto Benigni en Italia antes de que

filmase sorpresivamente La vida es bella y el mundo viera un peliculón

en el que la comedia da paso al drama y el amor del padre y la alegría de vivir

son el único refugio que le queda al protagonista para defender a su hijo de la

deshumanización más absoluta. Queda la risa y queda la música, queda la belleza

y queda el amor incondicional. ¿Es una comedia La vida es bella?

Atengámonos a las etiquetas: sí… Bueno, su primera mitad. Mejor aún: es una

comedia dentro de un drama, es una comedia que muestra el drama, es una comedia

dramática… Mejor verla.

¿Es una comedia To be or not to be (Ernst Lubitsch, 1942)? ¿Lo es El gran dictador (Charles Chaplin, 1940)? Ambas están rodadas en plena Segunda Guerra Mundial y en ellas se hace mofa y se ridiculiza la figura de Adolf Hitler. Sin duda los nazis y sus vecinos ideológicos se ofendieron. Pero hoy vemos esas películas como algo saludable y necesario, liberador. No son comedias blancas ni blandas; muy al contrario: son cargas de profundidad contra el fascismo pero, al contrario que otras también excelentes (El pianista, La lista de Schindler…), aquí cambia el tono, no el mensaje.

Alguna vez he puesto escenas aisladas de estas películas en clase, muy especialmente el discurso que hace Charles Chaplin al final de su película (abajo se reseña el enlace). También es interesantísimo el discurso que aparece al final de To be or not to be; por cierto, una paráfrasis casi idéntica de la que se hace en El mercader de Venecia, de William Shakespeare, que también se enlaza en la versión que protagoniza Al Pacino interpretando al judío Shylock. Una comedia y un drama hablan de lo mismo: la dignidad, la igualdad esencial de todos los miembros de esa especie a la que llamamos humana.

Una anécdota para terminar: Ernst Lubitsch ya era conocido en su país y sus películas tenían éxito. Hitler le ofreció ser su cineasta de referencia, hacerse cargo de un cine propagandístico e ideologizado. Lubitsch no solo no aceptó, sino que se apresuró a huir a Estados Unidos, donde desarrolló un cine que no es precisamente fascista. No hay película suya que sea mediocre y la mayor parte de ellas son comedias. Sí, ya sabemos, comedias impuras, comedias de límites borrosos, comedias que a veces golpean, que siempre hacen que algo se revuelva en la cabeza y en el corazón.

(1) Albert Camus: El mito de Sísifo, ed. Alianza, págs. 160-162.

(2) Albert Camus: La peste, ed. Edhasa, p. 234.

(3) Albert Camus: El verano, ed. Alianza, p. 37.

Banda

sonora de La vida es bella:

https://www.youtube.com/watch?v=oPzghyz6dGI

Discurso

de Chaplin en El gran dictador.

https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk

Discurso

final de To be or not to be:

https://www.youtube.com/watch?v=atSZAvi8mY8

Al Pacino

en El mercader de Venecia:

https://www.youtube.com/watch?v=VydfEXZYmyU

Procedencia de las imágenes:

http://cinedecuentos.blogspot.com/2019/01/albert-camus-y-el-cine.html

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-12474/

https://www.filmaffinity.com/es/film594480.html

https://www.criterion.com/films/27690-to-be-or-not-to-be