Si lo pienso detenidamente, el modelo de personaje kantiano

en el cine es abundantísimo. Hay de todo, claro, pero ese arquetipo abunda. Me

explicaré: me estoy refiriendo a cierto tipo de personaje que se ve inmerso en

un problema o en un dilema, presionado por las circunstancias, condicionado

pero no determinado, y aún así cumple con su deber y hace lo correcto. No

porque le vayan a recompensar, muy al contrario, a menudo son problemas para

él, castigos, peor vida. Pero lo que es lo correcto no se cambia por lo que

parece bueno.

Si lo pienso detenidamente, el modelo de personaje kantiano

en el cine es abundantísimo. Hay de todo, claro, pero ese arquetipo abunda. Me

explicaré: me estoy refiriendo a cierto tipo de personaje que se ve inmerso en

un problema o en un dilema, presionado por las circunstancias, condicionado

pero no determinado, y aún así cumple con su deber y hace lo correcto. No

porque le vayan a recompensar, muy al contrario, a menudo son problemas para

él, castigos, peor vida. Pero lo que es lo correcto no se cambia por lo que

parece bueno.

Esto es algo difícil de explicar. Kant criticaba a las éticas

materiales porque responden a la pregunta ¿qué debo hacer? con un contenido que

llamaremos “lo bueno”. Esto tiene muchas variantes: lo bueno puede ser el

placer, el dinero, Dios, la belleza… Sin embargo, lo correcto es otra cosa. No

pregunta ¿qué? sino ¿cómo? Son éticas procedimentales,

formales. Lo que importa es la intención, el modo, independientemente de las

consecuencias.

Esto, en el cine, ha dado lugar a una extensísima lista de

personajes. Desde luego, la mayoría de los policías y detectives. Pero también

otros inolvidables de los que ya hemos hablado; estoy pensando en el Rick de Casablanca en perfecta contraposición

con el cínico y acomodaticio capitán Renault.

¿Qué decir del maravilloso Atticus Finch, el rey de la ética

kantiana, de la deontología personal y profesional? Porque, recordémoslo, la deontología

es la disciplina que estudia los deberes y es de especial relevancia en algunas

profesiones -por su conocimiento, no porque sea más importante en unas que en

otras- como la medicina, el derecho o el periodismo. Aquí no se trata de lo que

hay que hacer (que también es importante), sino de cumplir unos protocolos, de

cumplir unas formas.

Otro de los personajes más formales y formalistas que he

visto en el cine es Número 8, el jurado de Doce

hombres sin piedad (Sidney Lumet, 1957), del que tengo que hablar más

largamente. Otro día.

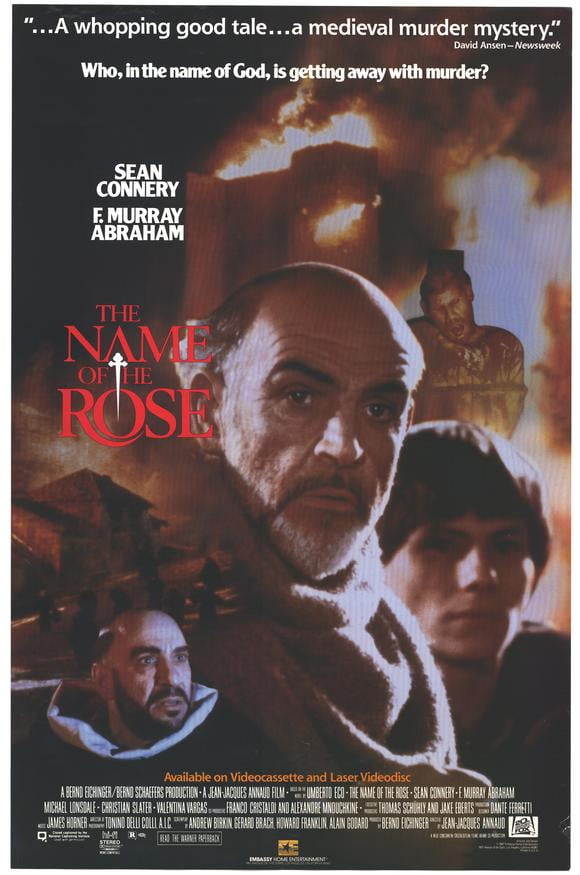

Porque hoy he recordado a ese otro, creación inolvidable de

Umberto Eco y trasladado al cine por Jean-Jacques Annaud en 1986. Al igual que

ocurre con Matar a un ruiseñor, publiqué

un artículo sobre la película en la revista Making

of (número 69), al que remito en este enlace:

Vaya película. Temo que necesitaré más de una entrada para

rascar apenas todo lo que da de sí. Y el libro, no lo olvidemos. Lo recomiendo,

que nadie se asuste por su longitud y por sus trozos en latín. Eso sí, un

consejo: comprad el que lleva incluidas las “Apostillas”, en las que están

traducidos esos fragmentos. Lo que no recomiendo es la serie que se hizo para

televisión, extendida, dispersa y sin esa pasión que late en el libro de Eco y

en la película de Annaud.

No son iguales, por cierto. Algunas secuencias han cambiado y

no siempre para mal. Por ejemplo, la última. Como siempre digo, en lo que sigue

hay spoiler, es decir, que voy a

destripar el final de la película. En este enlace lo pueden ver, recrearse en

él los que ya lo conozcan:

Quienes hayan leído la novela sabrán que el final no es el

mismo. Sólo tienen en común que es Adso, ya anciano, el que pone fin a la

historia y se despide de su maestro. Resumamos: Guillermo de Baskerville es un

híbrido entre Sherlock Holmes (del que toma el nombre de una de sus novelas, El perro de los Baskerville) y Guillermo

de Ockham, al que se refiere al comienzo como su amigo. Del primero toma la estructura casi de thriller, al modo de una narración en la

que se busca a un asesino múltiple, pero a la antigua, a finales de la Edad

Media. También del detective creado por Conan Doyle toma su afán por la verdad,

por la averiguación, por la ciencia. Ockham es un filósofo nominalista,

introductor en Occidente de la teoría de la doble verdad, que Tomás de Aquino

no había aceptado, cuando la conoció a través del filósofo musulmán Averroes. El

Ockham que nos muestran Eco y Annaud es básicamente el Ockham histórico:

creyente en cuestiones de fe, pero desconfiado en cuestiones de ciencia: aquí

hay que indagar, probar, demostrar. “Mi maestro creía en Aristóteles y en la

lógica”, dice Adso en una ocasión. Desde luego que creía en Dios, aunque al modo

menos rigorista de los franciscanos, probablemente la orden más apegada a la

tierra.

Debemos a Ockham su célebre principio de economía: “No hay

que multiplicar los entes sin necesidad”, es decir, hay que procurar no

fantasear y exponer lo que se sabe de la manera más precisa y concisa. El

nominalismo rasura los excesos de la teología medieval, género extendido por

antonomasia (estoy tentado de llamar a esto “la burbuja teológica”, algo que

jamás encontraremos en las matemáticas).

Una vez explicado esto, lo mínimo, vamos a la secuencia.

Guillermo y Adso han averiguado cuál es la causa de los crímenes de la abadía.

Por cierto, ni Belcebú, ni las trompetas que anuncian presuntamente el fin del

mundo, sino algo más mundano: el deseo de poseer lo prohibido.

El caso es que ya no queda nada que hacer allí. Han muerto

varios monjes y también el inquisidor enviado para liquidar a los heterodoxos.

La biblioteca ha ardido, en lo que es una rememoración del incendio de la

Biblioteca de Alejandría, en la que se perdieron para siempre muchos textos. Guillermo

y Adso han sacado los libros que han podido y sólo les queda partir.

El director de la película, Jean-Jacques Annaud, inventa con

sus guionistas unos minutos que no existen en el libro. En este, Adso se

despide con esta frase en latín: “Hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién,

este texto, que ya no sé de qué habla: “stat

rosa pristina nomine, nomina nuda

tenemos”, que puede traducirse así: de

la rosa nos queda únicamente el nombre.

Sin embargo, la película concluye con estas otras: “Jamás me

arrepentí de mi decisión, pues aprendí de mi maestro muchas cosas sabias,

buenas y verdaderas. (…) Sin embargo, ahora que soy un hombre muy viejo, debo

confesar que de todos los rostros del pasado que se me aparecen, aquel que veo

con más claridad es el de la muchacha con la que nunca he dejado de soñar a lo

largo de todos estos años. Ella fue el único amor terrenal de mi vida, aunque

jamás supe, ni sabré, su nombre”.

En los tres minutos que dura la última escena hay una lección

de cine, de cómo decirlo todo sin decir nada. Apenas hay una voz en off al

final, justamente las palabras copiadas unas líneas más arriba. Lo que vemos es

un juego de plano/contraplano, pero en despacioso movimiento, con lo que la

cámara nos está diciendo que hay un juego de significados entre las personas,

pero que el tiempo no es infinito. Se trata de un dilema y hay que decidir. Un

dilema moral, claro. La campesina espera a un lado del camino. Guillermo va

delante y la sobrepasa. La cámara se queda con Adso y acentúa el primer plano.

Ella está seria, suplicante, esperanzada. Él no tanto, aunque en su mirada está

el deseo de salvarla, no el deseo sexual, urgente e irracional al que ha dado

salida en la cocina de la abadía unos minutos antes. No, esta vez se trata de

un deseo meditado y caritativo. Adso desea salvarla, como ha manifestado en

otra secuencia memorable a su maestro; salvarla de la miseria, de los

mugrientos cuerpos de frailes que obtienen su joven carne a cambio de comida. Adso desea dignificarla. Pero es un

novicio, un aspirante a hombre de Iglesia.

En la mirada de ella hay más súplica que otra cosa. No se

atreve a hablar. Se ofrece, sabe que Adso sólo la llevaría con él en condición

de amante, tal vez disimulada bajo los ropajes de la servidumbre. Ella tiene en

sus ojos la explotación de siglos; los menesterosos han sido siempre utilizados

por las clases más poderosas (clero, nobles…), en su piel están las afrentas de

los que ejercen el poder sin contemplaciones. Ella le está diciendo: llévame,

sácame de aquí, aplica tu religión de amor al prójimo, aquí tienes la ocasión

de hacer el bien.

En la mirada de ella hay más súplica que otra cosa. No se

atreve a hablar. Se ofrece, sabe que Adso sólo la llevaría con él en condición

de amante, tal vez disimulada bajo los ropajes de la servidumbre. Ella tiene en

sus ojos la explotación de siglos; los menesterosos han sido siempre utilizados

por las clases más poderosas (clero, nobles…), en su piel están las afrentas de

los que ejercen el poder sin contemplaciones. Ella le está diciendo: llévame,

sácame de aquí, aplica tu religión de amor al prójimo, aquí tienes la ocasión

de hacer el bien.

Adso observa a Guillermo, unos metros más adelante, busca

consejo, sabiduría ante una situación que le desborda. Pero su maestro sabe que

hay decisiones que nadie puede tomar por nosotros. Detiene el caballo, le mira

por última vez y se pierde en la niebla.

Ella sale al camino y se interpone entre Adso y

Guillermo. Su mirada es directísima, seria, apenas un levísimo gesto de sonrisa

o promesa. Pero Adso es consciente de la soledad en la que se encuentra y del

dilema que no sabe resolver. Ella toma su mano y la acerca a su rostro. Pide cariño,

ofrece tenuemente su piel. Él quiere retirar la mano, mira por última vez a

Guillermo, que se pierde en la niebla para que la soledad del discípulo sea aún

mayor. Ella lo sabe, ahora depende de Adso, y lleva su mano a la boca, la besa

no carnalmente, sino sumisamente. Son los segundos en que se va a decidir su

futuro.

Una lágrima se asoma a la mejilla de Adso: ha decidido.

Como todas las grandes decisiones, ha sido difícil y ha dejado perjudicados por

el camino. Adso ha decidido marcharse y dejar allí a la campesina. También la

expresión facial de ella cambia: del desconcierto al resentimiento. No lo

entiende bien, se ofrecía, pedía poco, y ese novicio prefiere marchar tras el

maestro y dejarla allí. Ella es consciente de que no puede abandonar su destino

menesteroro, pero que al menos podría haberlo paliado si Adso hubiera hecho un

gesto, si hubiera pronunciado una palabra…

Aún hay un momento de duda, la última duda. El director rueda

al novicio a punto de perderse en la niebla tras Guillermo y a ella en un

primer plano para acentuar ese minúsculo instante de esperanza. De esperanza

inútil: la suerte está echada y, como siempre, no favorece al débil. Hay rabia

en el último plano de sus ojos, hay tensión.

Llevamos casi dos terceras partes de la secuencia y ninguna

palabra ha sido pronunciada. Entonces, con la mujer abandonada en la niebla,

comienza la justificación. También cambia el plano, que se hace lejano:

Guillermo y Adso cabalgan con lentitud entre las montañas. El discurso es un

cariñoso recuerdo a su maestro, que le enseñó “muchas cosas sabias, buenas y

verdaderas”.

Sin embargo, reconoce el anciano que narra la acción, no ha

pasado un solo día en el que no haya recordado el rostro de su “único amor

terrenal”. Hay aceptación en el tono empleado, pero no resignación absoluta.

Adso sabe que si su maestro era culpable de soberbia, él tiene su propio pecado

al abandonar a su suerte a aquella mujer de la que nunca supo su nombre.

Adso vive, como todos en su época, en el seno de religión que, como todas, es una visión del mundo que

contiene respuestas para todas las preguntas. Como novicio, ha hecho

seguramente voto de castidad -que, por cierto, ha quebrantado a la primera

ocasión- y también ha formulado voto de obediencia. Pero nunca ha dejado de ser

un hombre sensible al sufrimiento. Nunca ha dejado de ser una persona, antes

que cualquier otra consideración. Estaba solo aquella vez, aquella mañana bajo

la niebla. Tuvo que decidir. ¿Se equivocó? Es la condición humana: ni siquiera

las religiones ni las grandes ideologías tienen todas las respuestas, únicamente

dicen tenerlas. Adso estaba solo cuando tuvo que decidir y no se equivocó: la

decisión tomada siempre es la correcta. Decía Descartes que hay un tiempo para

pensar, incluso para dudar, y un tiempo para decidir, porque, sea cual sea lo

que resolvamos, siempre será mejor caminar en línea recta que dar vueltas en

círculos en medio del bosque.

Eso es lo que ha hecho Adso, que dice no haberse arrepentido.

Buena cosa: el tiempo no puede retroceder, aunque a veces los remordimientos y

la culpa se empeñen en socavar la autoestima y recordarnos una y otra vez que

no hicimos lo que deberíamos haber hecho.

Procedencia de las imágenes:

https://www.walmart.com/ip/The-Name-of-the-Rose-Movie-Poster-27-x-40/548502589

https://www.amazon.es/El-nombre-rosa-y-apostillas/dp/B00HBXNZR4

https://cinemania.20minutos.es/noticias/el-nombre-de-la-rosa-sean-connery-misterios/

https://www.youtube.com/watch?v=pOaCm211q3c

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se ruega educación en los comentarios. No se publicarán los que incumplan los mínimos. El moderador se reserva el derecho de corregir la ortografía deficiente.